Aritalab:Lecture/Math/Radical

根基イデアルとイデアル多様体対応

イデアルとアフィン多様体の対応は1対1ではない。 例えば <x> と <x2> は k[x] の異なるイデアルだが、多様体は同じである

- V(x) = V(x2) = { 0 } 。

体 k が代数的閉体でない場合、複素数解が生じる多項式は対応する多様体が空集合になってしまう。しかし代数的閉体である場合は k[x] の多項式は必ず根を持ち、空集合に対応するイデアルが複数にならず、V(I) = { } となるには多項式環全体つまり I = k[x] となる。これを示したのがヒルベルトの零点定理であった。

§2では零点定理をイデアルの言葉で書きなおしてみる。

零点定理によるとイデアル I が V(I) で消える多項式全体のなすイデアルとならない唯一の理由は、 I に含まれない多項式 f のベキ fm が I に含まれるからであった。そこで根基イデアルという概念を導入する。

- 定義:ある整数 m に対しfm∈ I ならば f ∈ I を満たすとき、 I を根基 (radical) イデアルという。また、イデアル I に対してある整数 m があり fm ∈ I となる関数 f の集合を、イデアルの根基といって √I と記す。

定義における整数 m は 1 でもよいので、明らかに I ⊂ √I である。しかし I ≠ √I はありえる。例えばイデアル

- J = < x2, y3 > ⊂ k[x,y]

を考えよう。 x , y は J に属さないが x ∈ √J, y ∈ √J である。 (xy)2 ∈ J から、xy ∈ √J 、さらに x + y ∈ √J である。しかし xy や x+y は J には属さないので、J ≠ √J である。

- 補題: I が k[x ...] のイデアルなら、 √I もイデアルになる。

- f , g ∈ √I なら fm, gl ∈ I となる。そこで (f + g)m + l - 1の2項展開を考えると 各項は fi gj を含んでいる(ただし i + j = m + l - 1 ) 。このとき fi または gj のいずれかが I に含まれるので (f + g)m + l - 1 ∈ I になる。つまり (f + g) ∈ √I。 また同様に f ∈ √I なら hf ∈ √I となるので √I はイデアルである。さらに √I は根基イデアルである。

- 強形の零点定理

- k を代数的閉体とする。 I を k[x, ...] のイデアルとすると、I(V(I) ) = √I となる。

- f ∈ √I とすると fm ∈I であり V( I ) で消える。このとき f も消えるから V(I) のイデアルに含まれている。すなわち f ∈ I (V( I ) )

- 逆に f ∈ I( V( I ) ) のとき、f は V( I ) で消える。零点定理よりある整数 m に対して fm ∈ I。すなわち f ∈ √I となる。

- 定理(イデアル多様体対応)

- (i) アフィン多様体 → イデアル と、イデアル → アフィン多様体 は包含関係が逆になる。つまりイデアルが I1 ⊂ I2 なら、V(I1) ⊃ V(I2) になる。また多様体が V1 ⊂ V2 なら、I(V1) ⊃ I(V2) になる。また任意の多様体に対し V(I(V)) = V となってIは常に1対1である。

- (ii) k が代数的閉体の場合、根基イデアルだけを考えると上記の写像は互いに逆写像となる全単射である。

以上から、多様体に関する問題は根基イデアルに関する代数の問題に言い換えられる。イデアルに対し、次の3つの問が考えられる。

- 根基の生成元: √I = <g, ...> となるような多項式の集合を生成するアルゴリズム ... 実用的でないものはHermann(1926)により示され、Gianni et al (1988)らにより数式処理システムに組み込まれたものが示された

- 根基イデアル: I が根基かどうかの判定アルゴリズム ... Gianni et al (1988)らにより数式処理システムに組み込まれたものが示された

- 根基所属: 与えられた多項式 f が f ∈ √I かどうかの判定アルゴリズム ... ここで解説

イデアル I = <f, ...> を与えられた時、多項式 f が f ∈ √I であるかをみるには、I' = <f, ..., 1-yf> に定数多項式 1 が含まれるかどうかを判定するだけで良い。なぜなら

- 1 = ym fm + (1 - ym fm ) = ym fm + (1 - y f)(1 + ...)

であるから、もし 1 ∈ I' なら fm ∈ I を意味している。 また f ∈ √I ならある m に対して fm ∈ I を満たすから、1 ∈ I' となるため、 f ∈ √I の判定の必要十分条件になっている。

このことは、適当な順序で I' = <f, ..., 1-yf> の簡約グレブナ基底を計算し、その結果が { 1 } であれば f ∈ √I, そうでなければ含まれないという結論になる。

- 例

k[x,y] のイデアル I = < x y2 + 2 ym , x4 - 2 x2 + 1 > に f = y - x2 + 1 が所属するか判定しよう。

- k[x,y,z] の lex 順序を用いると

- I' = < x y2 + 2 y2, x4 - 2 x2 + 1, 1 - z (y - x2 + 1)> ⊂ k[x,y,z]

は簡約グレブナ規定 { 1 } を持つ。よって

- f = y - x2 + 1 ∈ √I

実際、f のべきが I の要素で割り切れるか試してみると(割った余りをここでは [ ]G と書く)

- [ ( y - x2 + 1 )1 ] = y - x2 + 1

- [ ( y - x2 + 1 )2 ] = - 2 x2 y + 2 y

- [ ( y - x2 + 1 )3 ] = 0

となる。この例で起こっていることを幾何学的に考えてみよう。 V( I ) = { (±1 , 0) } ではあるが、2 点のそれぞれで少なくとも 2 次の位数で消えている。 I の生成元を考えてみよう。

- x y2 + 2 ym = y2 (x + 2) と x4 - 2 x2 + 1 = ( x2 - 1 )2

であるからそれぞれ y2 , (x + 1)2 (または (x - 1)2)と 2 次であることがみえる。しかし f = y - x2 + 1 のほうは (±1 , 0) で消えるが 1 次である。そのために I の元を得るのに f の高いベキが必要であった。

これを正確に議論するために、多項式 f が既約であることを条件にする。 f が規約であれば、 f = g h と書ける時に g または h は定数である。どんな多項式も、互いに低数倍になっている規約多項式をまとめることにより

- f = f1a1 f2a2 ... frar

と書くことができる。ここで fiai は互いに異なる既約多項式である。この表示は fi の定数倍や順序の入れ替えを除けば一意に定まる。

- 命題

- f ∈ k[ x1 , ... , xn ] とし、I = < f > を f で生成される主イデアルとする。 f = f1a1 f2a2 ... frar を f の異なる既約多項式の積への分解とすると、√I = √< f > = < f1 f2 ... fr >

証明としてまず f1 f2 ... fr が √I に属することを示す。 N を a1 , a2 , ... ar より真に大きい整数とすれば ( f1 f2 ... fr )N は f の多項式倍になり、( f1 f2 ... fr )N ∈ I, すなわち f1 f2 ... fr ∈ √I である。逆に g ∈ √I とする。このとき gM ∈ I となる M があり、gM = h f と書ける多項式 h が存在する。ここで g = g1b1 g2b2 ... gsbr を g の異なる規約な多項式への分解とすると

- gM = g1b1M g2b2M ... grbrM = h f

が成立する。分解の一意性から、f の規約多項式を考えるとそれぞれはある gj の定数倍に一致しているはずである。従って g はイデアル < f1 f2 ... fr > に含まれることがわかった。

多項式が規約であればイデアルの根基をすぐに書き表せるから、多項式の規約多項式を1つずつしか含まない形にすることを簡約化 (reduction) と定義し、f が簡約化された状態になっているとき、簡約である(reduced) と呼ぶ。

- 例

- f = ( x + y2 )3 ( x - y ) なら fred = (x + y2 )( x - y ) である。

多項式 f が与えられた時、いちいち因数分解して規約にして根基イデアルを求めるのは面倒である。 f を因数分解しなくても根基イデアルを計算するために多項式の最大公約元 (GCD) という概念を導入する。

;定義11 : f , g ∈ k[ x1 , ... , xn ] とする。 h ∈ k[ x1 , ... , xn ] が次の条件をみたす時 f と g の最大公約元であり h = GCD( f , g ) と書く。

- h は f と g を割り切る

- p を f と g を割り切る多項式とすると、h は p を割り切る

多項式の GCD を計算するアルゴリズムは後述する。ここでは GCD を用いて主イデアルの根基を計算する公式を与える。

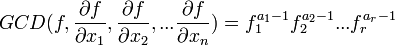

- 命題12

- k を有理数体 Q を含む体とし、I = < f > を k[ x1 , ... , xn ] の主イデアルとする。このとき f の簡約多項式 fred は

-

(この命題は体がQを含まないときには一般には正しくない。)

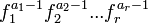

証明には

-

を示せば良い。

を示せば良い。

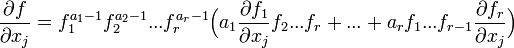

まず積の微分法から

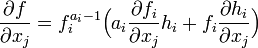

となる。これから全ての j に共通項として出てくる  はGCDを割り切ることがわかる。次に各 i に対して

はGCDを割り切ることがわかる。次に各 i に対して  で割り切れないような

で割り切れないような  があることを示せば良い。そこで

があることを示せば良い。そこで  と書き表して積の微分法を適用する。

と書き表して積の微分法を適用する。

この式が  で割り切れることはないので、命題が示される。

で割り切れることはないので、命題が示される。